![]() 最終更新日:

最終更新日:

住宅ローンの借入期間といえば、これまでは30年~35年が主流でした。しかし近年は、最長50年の住宅ローンを取り扱うネット銀行が増えており、選択肢として一般化しつつあります。たとえばPayPay銀行でも、2025年6月30日から50年ローンの提供を開始しました。

一方で、「50年ローンってやばいのでは?」と不安に感じる方もいるかもしれません。借入期間が長くなることで家計にどのような影響があるのか、気になるところです。

本記事では、50年住宅ローンのメリット・デメリットをわかりやすく解説。35年ローンとの違いや、注意すべき点についても具体的に紹介します。

将来の安心のためにも、長期ローンの特徴を正しく理解して判断しましょう。

目次

- 2 住宅ローンを50年借りることのメリット

- - 月々の支払額が減るので、マイホームの選択肢が広くなる

- - 借入期間が長いと、より多くの金額を借りられる可能性も

- - 若いうちでも無理なく借りられる、将来を見据えた住宅ローン

- - 住宅ローン以外にもお金をまわせて、暮らしに余裕が生まれる

- - 50年ローンなら、団信の保障も長く続くから安心

1. 最長50年の住宅ローンを扱う銀行は?主要金融機関をまとめて紹介

一般的な金融機関では、住宅ローンの最長借入期間は35年が基本です。しかし中には、それ以上の期間、最長50年まで借りられる金融機関も存在します。

ここでは、住宅ローンを最長50年まで借入可能な主な金融機関と、50年ローンで借りたときの最優遇金利をご紹介します。

住宅ローンを最長50年借りられる、主な金融機関一覧

| 金融機関等 | 融資金額の 上限 |

2025年7月の金利 (借入期間50年) |

備考 |

|---|---|---|---|

| auじぶん銀行 | 2億円 | 0.880%~ (変動・一般団信) 0.934%~ (変動金利・がん50%保障等) |

・物件価格80%以下の場合の金利 ・80%超~100%以下の場合は0.925%(一般団信) または0.979%(団信特約あり) ・35年1ヶ月超で年0.10%上乗せ ・最大35年固定あり(固定特約) |

| 住信SBIネット銀行 | 3億円 | 0.848%~ (変動・がん50%保障等) |

・物件価格80%以下の場合の金利 ・80%超~100%以下の場合は1.098% ・35年超~40年以内で年0.07%上乗せ ・40年超で年0.15%上乗せ ・最大35年固定あり(固定特約) |

| PayPay銀行 | 2億円 | 0.830%~ (変動・がん50%保障等) |

・35年超で年0.10%上乗せ ・最大35年固定あり(固定特約) |

| イオン銀行 | 2億円 | 0.880%~ (変動・全疾病保障) |

・物件価格80%以下の場合の金利 ・80%超~100%以下の場合は0.930% ・35年超で年0.10%上乗せ ・最大10年固定あり(固定特約) |

| 楽天銀行 | 2億円 | 1.335%~ (変動・がん50%保障等) |

・35年超で年0.33%上乗せ ・保証料込み、融資事務手数料は定額(33万円) ・最大10年固定あり(固定特約) |

| フラット50 | 8000万円 | 1.94%~ (全期間固定・一般団信) |

・長期優良住宅を取得する場合のみ ・借入期間21~35年のフラット35より金利は高い ・融資金額は物件価格の9割まで。 ただし、フラット35などと併用して満額借りることも可能。 |

| 京葉銀行 | 1億円 | 1.025%~ (変動・がん100%保障) |

・株式会社かんそうしんの保証が必要 ・物件が千葉県内または千葉県に隣接していることが必要 ・50年ローンは新規物件購入のみ ・最大20年固定や金利ミックスあり |

上記以外にも、常陽銀行・筑波銀行・西日本シティ銀行・スルガ銀行(マンションのみ)などが、50年ローンを取り扱っています。

かつては、借入期間が35年を超える住宅ローンを扱うのは地方銀行が中心でした。地方銀行では、原則として営業エリア内の在住・在勤者などに限定されるケースが多く、誰でも利用できるとは限りません。

ところが最近では、ネット銀行でも借入期間50年の住宅ローンを提供する例が増えてきています。これによって、より多くの人が超長期ローンを選べるようになりつつあります。

ただし、借入期間50年の住宅ローンで「全期間固定金利型」を選べる金融機関は非常に限られます。フラット50であれば全期間固定金利になりますが、長期優良住宅を取得する場合しか利用できないのでご注意ください。

2. 住宅ローンを50年借りることのメリット

次に、住宅ローンを50年で借りたときのメリットについてご説明します。

月々の支払額が減るので、マイホームの選択肢が広くなる

住宅ローンを50年で組む最大のメリットは、月々の返済額を抑えられることです。

住宅価格の高騰がずっと続いているので、こういう人は多いのではないでしょうか。

しかし、住宅ローンの借入期間を35年から50年に延ばすことで、同じ借入金額でも月々の返済額は大きく変わります。

たとえば、7,000万円を借り入れた場合の月々の返済額は以下のとおりです。

| 借入期間 | 月々の返済額※ |

|---|---|

| 35年 (0.73%) |

188,914円 |

| 50年 (0.83%) |

142,584円 |

※借入期間35年の場合は金利0.73%、50年の場合は金利0.83%で計算。元利均等返済、ボーナス返済なし。

月々の返済額は約46,000円も少なくなり、検討できる物件の幅が広がります。

「この物件は予算的にちょっと無理かも…」と思っていた方でも、50年ローンを活用することで、現実的な選択肢になるかもしれません。

借入期間が長いと、より多くの金額を借りられる可能性も

さらに、借入期間が長くなることで、借りられる金額自体も増える可能性があります。

住宅ローンの審査時には、「返済負担率(年収に占める年間返済額の割合)」が重視されます。一般的には、返済負担率は30~35%以内が目安とされています。

同じ年収・返済負担率でも、月々の返済額が少ない方が借入可能額は多くなります。

たとえば年収600万円の人が変動金利でローンを組む場合、借入期間によって借入可能額は以下のように変化します。

| 借入期間 | 返済負担率30%の場合の借入額 | 返済負担率35%の場合の借入額 |

|---|---|---|

| 35年 (0.73%) |

約5,558万円 | 約6,484万円 |

| 50年 (0.83%) |

約7,364万円 | 約8,591万円 |

※借入期間35年の場合は金利0.73%、50年の場合は金利0.83%で計算。元利均等返済、ボーナス返済なし。

同じ年収でも、借入期間が長いだけで2,000万円近くの差が出ることもあるのです。

ただし、借入期間が50年ということは、25歳で借り入れたとしても完済時年齢は75歳です。

定年退職しても返済を続けることになりますが、定年後には収入が大幅に減るという方がほとんどでしょう。そのため、借入期間が長くなるほど、金融機関による審査は慎重になる傾向があります。

実際にどれだけ借りられるかは、年収や勤務先、購入物件の担保評価などを踏まえ、金融機関が総合的に判断します。

若いうちでも無理なく借りられる、将来を見据えた住宅ローン

20代~30代でマイホームを検討する場合、年収がまだ伸びきっていないために借入可能額が少なくなるという悩みを持つ方も少なくありません。しかし、50年ローンであれば借入期間が長いため、返済負担率が低くなり、審査上の借入可能額を増やしやすいというメリットがあります。

早い段階で家を購入できれば、子育てのタイミングに間に合う・資産形成を早く始められる・老後までに完済しやすいといった利点にもつながります。「若いうちは買えない」とあきらめずに、長期ローンを前提に資金計画を立てることで、選べる選択肢が一気に広がる可能性もあるのです。

住宅ローン以外にもお金をまわせて、暮らしに余裕が生まれる

月々の返済額を抑えられる50年ローンは、家計の中で自由に使えるお金を確保しやすいという点でも大きなメリットがあります。

たとえば、浮いた分の支出を子どもの教育費や習い事、旅行、老後資金の積立など、将来に備える用途に振り分けることができます。無理のない返済計画を立てられることで、日々の暮らしにも精神的なゆとりや安心感が生まれやすくなるでしょう。

「50年も返済を続けるのは大変そう」と感じる方もいるかもしれませんが、必ずしも完済まで50年間かける必要があるわけではありません。まとまった資金ができたときには、繰り上げ返済を活用して返済期間を短縮することも可能です。

まずは月々の負担を抑えて、将来の家計状況やライフスタイルに応じて見直せる柔軟性も、50年ローンの魅力のひとつといえるでしょう。ゆとりのある返済計画を優先したい人にとって、50年ローンはライフプランの自由度を高める有効な選択肢となります。

50年ローンなら、団信の保障も長く続くから安心

住宅ローンを50年で組むメリットのひとつに、団体信用生命保険(団信)に長期間加入できる点があります。団信とは、住宅ローン返済中に契約者(債務者)が死亡または高度障害になった場合に、残りの住宅ローンが保険によって完済される制度です。

民間住宅ローンの契約では団信への加入は必須ですが、フラット50は加入しないという選択をすることも可能です。

一般団信では、死亡または高度障害が発生した場合のみ保障されるのが基本です。しかし近年では、

たとえばがんと診断されると住宅ローンの残債がゼロになるものや、入院して所定の条件を満たすと入院中の返済額に相当する給付金を受け取れるものなどがあります。

ここでは、住信SBIネット銀行の団信(50歳以下対象)をご紹介します。

| 団信 | 金利上乗せ | 保障内容 |

|---|---|---|

| 3大疾病50 | 金利上乗せなし | がん診断または脳卒中・急性心筋梗塞で条件を満たせば 残高相当額の50%を保障。 |

| 3大疾病100 | 金利に年0.2%上乗せ | がん診断または脳卒中・急性心筋梗塞で条件を満たせば 残高相当額を保障。 |

| 全疾病保障 | 基本プラン・3大疾病50・ 3大疾病100に付属 |

けがや病気となり条件を満たせば残高相当額を保障。 返済保障や一時金もあり。 |

| 重度ガン保険金 前払特約 |

基本プラン・3大疾病50・ ワイド団信に付属 |

がんになり標準的な治療をすべて受けても効果がなかったなどと 判断された場合は残高相当額を保障。 |

| 先進医療特約 | 基本プラン・3大疾病50・ 3大疾病100に付属 |

先進医療による療養を受けた場合、 技術料と同額(通算1,000万円まで)を保障。 |

| ワイド団信 | 金利に年0.3%上乗せ | 一般的な団信に加入できない方のために 引受範囲を拡大した団信。 |

住宅ローンの団信は、一般的には、返済が終わるまでずっと保障が続きます。金利を少し上乗せして、保障内容を充実させるのも良いでしょう。

また、ネット銀行では「がん50%保障付き団信」を金利上乗せなしで提供するのが一般的ですが、auじぶん銀行ではあえて保障内容をシンプルにした「一般団信のみ」のプランを選べるようになっています。そのぶん金利はより低く設定されており、「最低限の保障で少しでも金利を抑えたい」という人に適した選択肢です。

| 団信 | 金利 (借入期間50年) |

|---|---|

| 一般団信のみ | 0.880%~ |

| がん50%保障団信 (通常の金利上乗せなしのプラン) |

0.934%~ |

| がん100%保障団信 (金利上乗せ0.05%) |

0.984%~ |

| がん100%保障団信プレミアム (金利上乗せ0.15%) |

1.084%~ |

※物件価格の80%超の借り入れの場合。2025年7月時点の変動金利になります。

金融機関によって保障内容や金利の上乗せ幅は異なりますが、住宅ローン返済中に何かあったときの備えとして団信は大きな安心材料になります。

加えて、年齢が上がるほど病気のリスクが高まる一方で、一般の生命保険は年齢とともに保険料が高くなる傾向があります。しかし、団信は金利に上乗せする形で保険料が組み込まれており、年齢による保険料の変動がないのが特徴です。

つまり、返済期間が長くなるほど、実質的に“長期かつ割安な生命保険”に加入できることになるともいえます。

※一部金融機関では、(金利上乗せ型ではなく)保険料支払い型の団信を取り扱っているところもあります。

3. 住宅ローンを50年借りることのデメリットと注意点

住宅ローンは、言い換えれば「長期間にわたる借金」です。借入期間が長くなればなるほど、当然デメリットも無視できません。

総支払額が増えるリスクがある

借入期間が長くなることで、支払う利息は大きくなります。

住宅ローンは他のローンに比べると金利が低めに設定されていますが、借入額が高額になるため、利息の合計額も決して小さくはありません。

たとえば7,000万円を借りた場合、借入期間が35年と50年でどれくらい総支払額変わるのか見てみましょう。

※今回は計算の都合上、金利はずっと一定とした場合で比較しています。

| 借入期間 | 変動金利※の総支払額 | 全期間固定金利※の総支払額 |

|---|---|---|

| 35年 | 約7,934万円 | 約9,499万円 |

| 50年 | 約8,555万円 | 約1億940万円 |

※35年の場合、変動金利0.73%・全期間固定金利1.84%で計算。50年の場合、変動金利0.83%・全期間固定金利1.94%で計算。

同じ金額を借りても、返済期間が長くなることで、総支払額にこれだけの差が出てきます。

借入期間が長いと、適用金利が高くなることも

多くの金融機関では、借入期間が35年を超えると、適用される金利が上乗せされる仕組みになっています。上乗せ幅は金融機関によって異なり、たとえばauじぶん銀行やPayPay銀行では年0.10%の上乗せ、楽天銀行では年0.33%の上乗せが適用されます。

このように、同じ借入額・金利タイプでも、借入期間の長さによって適用金利が変わることがあるため、事前に条件をよく確認しておくことが重要です。

長期ローンほど影響大。変動金利のリスクを理解しよう

50年ローンでは、10年固定などの期間選択型固定金利を選ぶことも可能ですが、実際には変動金利を選ぶ人が多いと考えられます。変動金利は、適用金利が低く、月々の返済額を抑えられる点が魅力ですが、将来的に金利が上昇するリスクがあることに注意が必要です。

多くの金融機関では、金利は半年ごとに見直され、一定期間ごとに返済額も変動します。借入期間が50年と長期になる場合、金利上昇の影響を受ける期間も長くなるため、金利のわずかな上昇でも総返済額は大きく変わってきます。

特に、ライフイベントが重なるタイミングで住宅ローン返済額が増えてしまうと、家計への負担が想定以上に大きくなる可能性もあります。50年の住宅ローンを検討する際は、金利が上がった場合のシミュレーションを事前に行い、繰り上げ返済や金利上昇に備えた貯蓄を含めたマネープランを立てておくことが重要です。

売ってもローンが残る?残債割れのリスクに注意

借入期間50年の住宅ローンを検討している方に、ぜひ知っておいていただきたいのが残債割れのリスクです。

住宅ローンの返済期間は非常に長く、「一生住むつもり」で購入しても、以下のような理由から途中で住み替えや売却を検討するケースは少なくありません。

- ● 転勤や転職によって勤務地が変わった

- ● 子どもが生まれて今の家では手狭になった

- ● 子どもが独立し、部屋数が過剰になった

- ● 実家に帰ることになった

- ● 離婚によって家を手放すことになった

- ● その他の事情で引っ越しが必要になった

このような場合、住宅ローンを完済しなければ家を売ることはできません。

「フラット50」には金利引継特約があるため、次の購入者にローンを引き継げるケースもありますが、一般的な住宅ローンではこのような特約は付いていません。

多くの人は売却代金をローン返済に充てますが、売却価格よりもローンの残債の方が多くなると「残債割れ」の状態となります。

この残債割れのリスクは、返済期間が長くなるほど高まります。なぜなら、借入期間が長いほど1年あたりの返済額が少なくなり、元本の減り方が遅くなるからです。35年ローンに比べて50年ローンは、返済初期において元本があまり減らず、家の資産価値の下落スピードに追いつけないケースが多くなります。

残債割れをしたら、不足分は自己資金から補填する必要があります。自己資金が足りなければ、「売りたくても売れない」という状況に陥るリスクもあるのです。

そのため、借入期間50年の住宅ローンを選ぶ際は、将来売却する可能性も視野に入れ、資産価値が下がりにくい物件を選ぶことが重要です。

どうやって物件を選べば良いのかは、記事後半のシミュレーションで解説します。

定年後も返済が続く可能性がある

借入期間が長くなると、定年退職後も住宅ローンの返済が続く可能性があります。

定年年齢は企業によって異なりますが、現在も7割弱の企業は60歳が定年※となっているようです。

※参考:厚生労働省 令和6年「高年齢者雇用状況等報告」

勤務延長制度や再雇用制度を利用したり、新しい仕事に就いたりすることで、定年後であっても継続してお金を稼ぐことはできます。

しかし、定年前に比べると収入は大幅に少なくなってしまうでしょう。

借入期間が50年の場合、28歳で借りるとしても完済時には78歳です。

返済途中での売却(住み替え)や繰り上げ返済をしないと、定年後にも返済は続きます。

収入が限られる老後に住宅ローンの返済が重くのしかかれば、生活が苦しくなり「老後破産」につながるリスクもあります。そうした事態を防ぐためには、無理のない返済計画を立てるとともに、いざというときに売却しやすい物件を選ぶなど、将来を見据えたマネープランと物件選びが重要です。

4. 借入期間35年と50年どっちが良いかシミュレーション

最後に、借入期間35年と50年どちらが良いのかをシミュレーションしてみます。

物件の資産価値で差が出る?ローン残債との比較シミュレーション

先ほどデメリットの解説時に「物件選びが重要」とお伝えしましたが、具体的には資産価値の高い物件を選ぶことがポイントです。

「マイホームは自分が住むためのものだから、自分や家族が満足できれば資産価値なんて関係ない」という声も多くありますが、借入期間が35年より50年の方が残債割れのリスクが高くなるため、資産性は無視できない要素です。

たとえば7000万円の家を購入したとき、5年後や10年後のローン残債額は以下のとおり、返済期間によって大きく差が出ます。

| 借入期間 | 月々の支払額 | 5年後の残債額 | 10年後の残債額 |

|---|---|---|---|

| 35年 | 188,914円 | 約6,106万円 | 約5,178万円 |

| 50年 | 142,584円 | 約6,423万円 | 約5,822万円 |

※借入期間35年の場合は金利0.73%、50年の場合は金利0.83%で計算。元利均等返済、ボーナス返済なし。

借入期間50年の方が月々の支払額は抑えられますが、元本の減りは遅くなります。返済中に金利が上がれば、元本の減りはさらに遅くなるでしょう。

ここから、物件価格の下落パターンごとに、5年後・10年後の価格とローン残債額との差を比較してみましょう。下記の3つのケースで試算しています。

- ① 資産価値が高い→価格下落率を年間0.5%と仮定

- ② 資産価値は普通→価格下落率を年間2%と仮定

- ③ 資産価値が低い→価格下落率を年間3.5%と仮定

| 5年後の物件価格&残債額との差 | 10年後の物件価格&残債額との差 | |||

|---|---|---|---|---|

| ①資産価値が高い | 約6,826万円 | 35年:+720万円 50年:+403万円 |

約6,657万円 | 35年:+1,479万円 50年:+835万円 |

| ②資産価値は普通 | 約6,327万円 | 35年:+221万円 50年:-96万円 |

約5,719万円 | 35年:+541万円 50年:-103万円 |

| ③資産価値が低い | 約5,857万円 | 35年:-249万円 50年:-566万円 |

約4,901万円 | 35年:-277万円 50年:-921万円 |

+(プラス)であれば物件価格より住宅ローン残債額の方が少なくて利益が出ている状態で、-(マイナス)だと残債割れをしてる状態です。

結果は前述の表のとおり、資産価値が高い物件なら50年ローンでも残債割れを起こしにくく、むしろ売却益が見込めるケースもあります。

一方、資産価値が普通または低い物件では、35年ローンでも残債割れの可能性があることがわかります。特に50年ローンではマイナス幅が大きくなり、売却時には多くの自己資金が必要になるかもしれません。

金利が一定という前提での試算ですが、実際には金利上昇リスクもあるため、元本の減りはさらに遅くなることも。住宅を売却する際にローンが多く残っていると、住み替えや引っ越しも難しくなってしまいます。

したがって、50年ローンを検討する際は、将来も価値を維持しやすい物件=資産性が高い物件を選ぶことが非常に重要になります。

ところで、資産価値が高いかどうかはどうやって見極めれば良いのでしょうか。

住まいサーフィンでは、首都圏・関西の新築マンションの「沖式儲かる確率」を公開しています。

沖式儲かる確率とは何%の確率で配当がプラスになるかを示す住まいサーフィン独自の指標で、儲かる確率50%であれば資産下落率が年間2%前後(先ほどのケースだと資産価値は普通)と推定されます。

儲かる確率が90%になると、資産下落率はなんと0%です。

首都圏や関西の新築マンションを購入検討中の方は、是非一度物件詳細ページからご確認ください。

なお、儲かる確率の算出方法や詳しい内容についてはこちらで解説しています。

簡単にシミュレーションをする方法

将来売却をするか分からないけれど、売却するとしたら残債割れするのかシミュレーションしてみたい。そんな方におすすめしたいのが、「沖式マンション10年後予測」です。

借入期間や金利が変わるとどうなるのか、簡単に比較できます。

住まいサーフィンに登録されている全国の新築マンションの物件詳細ページで、検討条件を自由に入力してください。

すると、入力内容が反映されて、ローン残高と3つのケース(ベストケース・標準ケース・ワーストケース)が表示されます。

上記画像は値上がりシミュレーションですが、含み益シミュレーションもできます。

無料会員登録をすれば、10年後予測をご利用いただけます。

借入期間をどうするのか悩んでいる方も、まずは一度お試しください。

5.プロに聞ける安心感!住まい選び・資金不安に「沖有人パーソナルコンサルサービス」

マンション価格も高止まり、あるいは今後さらに高騰する可能性がある中、「今のうちに買うべきなのか、それとも待つべきなのか?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

住宅ローン金利・相場を見極めることはもちろん大切ですが、それだけでは判断しきれないのが住宅購入の難しさ。

物件の将来価値、立地の競争力、自分のライフプランとの相性まで考えると、プロの視点を取り入れることが大きな安心材料になります。

そんなときに活用したいのが、不動産コンサルティング歴28年の沖有人によるパーソナルコンサルサービスです。

沖はPIVOT、NewsPicks、楽待などの人気動画番組に多数出演し、ベストセラー作家としても知られる住宅評論家。

市場の動きだけでなく、物件単位での資産価値の見極めにも定評があります。

このサービスでは、「買う」「売る」「探す」「相談する」といった場面に応じて、7種類のサポートメニューを用意。メールでの一問一答から、物件選びや高値売却支援、投資用不動産の提案まで、幅広いニーズに対応しています。

価格も金利も気になるこのタイミングで、「自分にとってベストな判断とは何か?」を、信頼できる専門家と一緒に考えてみてはいかがでしょうか。

6.まとめ

今回の記事では、借入期間50年の住宅ローンについて解説しました。

35年よりも長期間借りることで、月々の返済額を大きく抑えられるため、住宅価格の高騰で希望物件の購入が難しくなっている20~30代にとって、有力な選択肢のひとつとなるでしょう。今後は、他の金融機関でも最大借入期間が長くなる可能性があります。

たとえ資産価値が低めの家を購入する場合でも、「今後給料が大きく上がる人」かつ「住み替えせずに、購入する家に永住する人」には、50年の住宅ローンは合ってくるでしょう。しかし、総支払額の増加や残債割れといったリスクもあるため注意が必要です。

さまざまな可能性をシミュレーションして、デメリットを理解した上で借りるようにしましょう。

ところで、マイホームを購入するときには住宅ローン以外にも悩ましい問題がたくさんあります。物件価格の高騰、建築費高騰、人口減少といった不安要素は多いでしょう。マイホーム購入で後悔しないためには、より一層の情報収集が重要です。

とはいえ、どうすれば良いか分からないという方も多いでしょう。

そんな方におすすめしたいのが、当サイト住まいサーフィン代表の沖有人が過去に出演した動画メディアです。住まい選びの参考になるので、是非ご覧ください。

このような動画などで情報収集をしつつ、最終的には資産価値の高いマンション購入を行い、リスクヘッジする事が重要ではないかと考えます。

例えば、新築マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「将来値下がりしないか心配。資産性があるかどうか簡単に分かったら良いな」

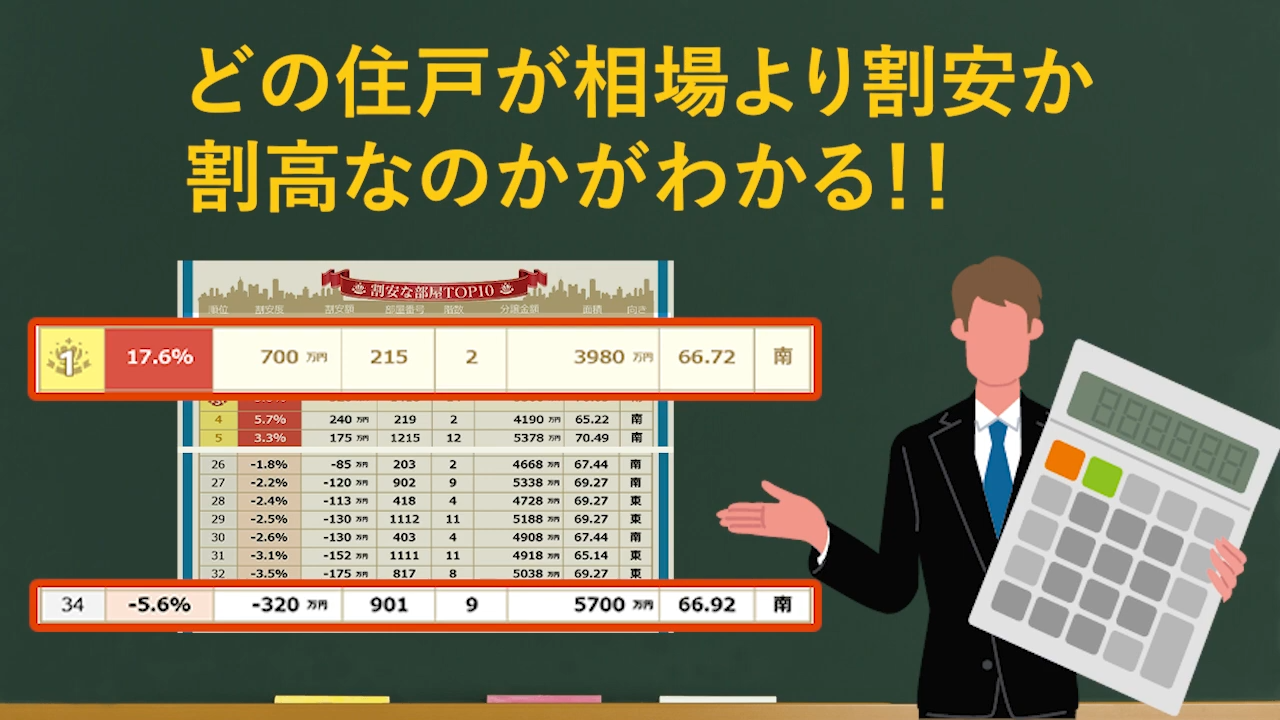

- ● 「階数や間取りで価格がバラバラ。どの部屋が一番お得で割安なのか分かったら良いな」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、将来の資産性が一目で判断できる「儲かる確率」を公開しています。

また、「住戸比較レポート」は住戸別の割安度がランキングで確認できるため、お得なお部屋がすぐに見つかります。

儲かる確率や住戸比較レポートは、会員であれば、無料で利用できます。

また、中古マンション購入検討中の皆さんは、こんな経験はないですか?

- ● 「スーモ等で見つけた物件が6,000万円で売出されている。この駅でこの価格少し高い気がするけど、本当に適正な価格なのだろうか?」

- ● 「適正な価格(沖式査定額:5,400万円)が分かれば、指値(値下げ交渉)を入れて、自分の予算内である5,500万円で強気に交渉出来るのになあ。。」

- ● 「どのサイトも適正な価格が分からないし、表示されていても、マンション単位で大雑把、お部屋毎に間取り、向き、階数を考慮されていない気がする」

住まいサーフィンの各物件詳細ページでは、お部屋毎に価格査定を行っています。

これにより、購入検討しているお部屋の「適正価格」を正確に把握することができます。

物件詳細ページの便利な活用方法は、下記の動画でさらに詳しくご説明しております。

でもなぜ、住まいサーフィンに出来て、他のサイトには出来ないの?と疑問を持つかもしれません。

そこには、住まいサーフィンにしかない3つの理由があります。

住まいサーフィン独自の特徴

- 1.広告サイトではないため、売主への忖度が不要

- 2.サイト開設25年と老舗であるが故に、過去から蓄積されたビッグデータを保持・分析している

- 3.不動産業者、金融機関、REITといったプロにコンサル及び情報提供している精緻なデータを活用している

しかしなぜ、こんなに有用なデータを無料で公開するの?と怪しく感じる方もいるのではないでしょうか。確かに怪しいですよね。

その理由として、住まいサーフィンを開設した代表の沖有人が掲げる理念があります。

それは不動産売買における情報の非対称性を無くすことです。

昔から、不動産業者は売り手に不利益となる情報を隠すため、騙されて損をする消費者が後を絶ちません。

そんな消費者を減らすために、住まいサーフィンで購入に役立つ情報を無料公開し、理論武装してほしいとの思いがあります。

住まいサーフィンは、購入検討する全ての消費者に情報を活用してもらうため、有料ではなく無料で情報提供を行っています。

ただし、運営にはお金がかかります。

そのため、不動産業者や金融機関等の企業にコンサル提供を行い利益を得ることで、住まいサーフィンの無償利用を実現しています。

無料会員登録するだけで、全ての情報が確認できリスクなく始められます。

退会も簡単に出来ますので、まずは気軽に登録して、マンション購入を成功させましょう!

簡単無料登録はこちらから!

マンション購入に役立つコラム記事

- SUUMOとの違い

- 資産性とは?

- 購入メリット

- 購入の流れ

- 最適な購入時期

- 必要な初期費用

- 女性のマンション購入

- 独身のマンション購入

- 中古マンション失敗談

- 築20年マンション

- マンションと戸建て比較

住宅ローンとお金

年収別のマンション購入

子育て世帯のマンション購入